Oleh: Aditya Budi

Alumni UIN Walisongo Semarang, Aktivis Lembaga Filantropi

adityabudi82@gmail.com

ERA media sosial memang semakin hari semakin menunjukan taringnya dalam dunia realitas. Tak bisa dipungkiri bahwa jagat maya dalam wajah media sosial di era sekarang punya peran elan vital dalam tubuh masyarakat itu sendiri.

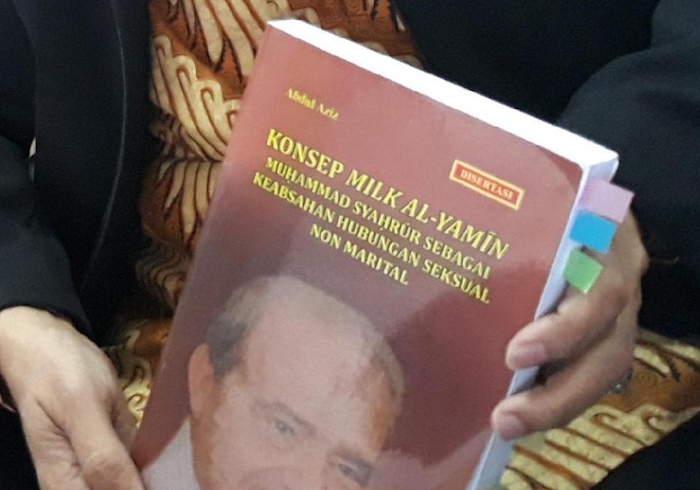

Sebut saja keviralan teranyar, adalah karya ilmiah seorang akademisi di salah satu kampus berlabel Islam menjadi heboh. Banyak yang kontra namun ada pula yang tetap mendukung.

Mengapa? Pasalnya di kampus-kampus berlabel Islam karya tulis yang menggunggat tafsir pakem publik sejatinya dari dulu sudah ada. Seakan akan ada ketidaksadaran kolektif dalam kampus-kampus PTAIN bahwa nalar publik perlu digugat dengan interpretasi-interpretasi baru. Kalau pemikiran tak “nakal” tak akan disebut pakar katanya.

BACA JUGA: Tanggapan Terhadap Disertasi Mahasiswa S3 UIN yang Bolehkan Hubungan Intim Tanpa Nikah

Bedanya adalah pada era saat ini, media sosial telah menjadi bagian tak terpisahkan mencuatnya ke-kontroversi-an karya tulis tersebut. Konsekuensinya bermunculanlah banyak kritik baik dari kalangan awam hingga akademisi kelas langit. Dari yang asbun (asal bunyi) hingga yang referensional.

Puncaknya sang dosen meminta maaf secara terbuka dan hendak merivisi judul maupun isinya. Apapun itu, terlepas dia meminta maaf dari lubuk hati yang terdalam atau memang ada unsur tekanan publik. Penulis yakin bahwa umat Islam telah memaafkan dan memaklumi atas “kenekatan” karyanya.

Setidaknya ada dua point penting mengapa karya disertasi Milk al-Yamin menjadi sedemikian menghebat kontroversinya.

Pertama, sang dosen mengambil narasi judul yang benar-benar berani tanpa tedeng aling-aling. Tak bisa dinafikan diksi yang ia gunakan memang hendak memberi legalitas teks agama atas seks di luar nikah. Dengan mengambil pendapat Syahrur – tokoh akademisi asal Syria – bahwa “Keabsahan Seks” tersebut hendak dicarikan basis legitimasinya dalam ayat suci.

Agaknya semakin menjadi-jadi ketika dalam sesi dialog di salah satu stasiun TV swasta, sang dosen malah mempertanyakan – atau malah menggugat – difinisi makna “Zina.” Hal tersebut nampak semakin lucu, mempertanyakan definisi zina sama halnya dengan seseorang bertanya tentang definisi “Mencuri.” Khalayak ramai tentu sudah paham arti dari laku zina itu sendiri sebagaimana semua orang tahu apa itu mencuri. Lucu bukan?

Kedua, sang dosen menjadikan pemikiran Moh. Syahrur sebagai instrumentbedah penelitiannya. Sependek pemahaman penulis – dan tentunya para akademisi muslim sudah tahu semua – bahwa Syahrur di kalangan cendikiawan muslim kontemporer dunia masuk kategori medioker atau bahkan arus bawah. Bukan hanya sudah banyak karya tulis dari para cendikiawan muslim yang mengkritisinya namun memang basis pemikiran Syahrur lebih didominasi dimensi subjektifitas semata.

BACA JUGA: Disertasi Pra Nikah, DPR: Dosen Harus Tahu Perilaku Seks Bebas yang Berkembang Saat Ini

Yaitu jika disejajarkan dengan Fazlur Rahman, Nasr Hamid Abu Zaid, Abdullah A. Naim, Khalid Abu Al-Fadl atau Abid Jabiri. Hingga seperti Mohammad Arkoun, Farid Essack, atau bahkan yang agak kekiri-kirian, Hassan Hanafi maka Syahrur mungkin masih di bawah mereka semua. Tentu ini subjektif penulis semata.

Setidaknya jamak diketahui bahwa Syahrur tidak memiliki legitimasi akademis formal di bidang studi keislaman. Meski Peter Clark menyejajarkan ketokohan Syahrur dengan Nasr Hamid, menurut penulis kurang tepat.

Secara formal dari jenjang strata satu hingga meraih gelar doktornya, Syahrur menekuni disiplin ilmu teknik atau lebih tepatnya mekanika tanah dan teknik bangunan.

Lantas apakah yang demikian menjadikan pemikiran Syahrur tidak boleh dikaji dan diteliti? Tentu saja boleh dan tak masalah. Namun menjadi masalah ketika pemikiran dari tokoh yang basis studi keislaman formalnya lemah – otodidak murni – dijadikan acuan utama justifikasi hukum yang sejatinya sudah qath’i.

Sehingga keabsahan otoritas tafsir ditangan Syahrur amat sangat riskan. Selain memiliki pandangan anti-sinonimitas, Syahrur juga memiliki konsep sunnah yang berbeda – bahkan cenderung menolak sunnah. Dalam magnum opusnya Al-Kitab wa Al-Qur’an : Qira’ah Mua’shirah, Syahrur mengaku temuannya sebagai konsep-konsep baru dalam studi keislaman.

Basis pemikiran para tokoh madzhab reinterpretasi atas kejumudan memang cenderung mengedepankan rasionalitas dan dialektika antara realitas dan wahyu. Untuk kemudian menemukan formula ajaib yang mereka klaim dapat memecahkan problem sosial kekinian dan kedisinian.

Banyaknya kritik dari para akademisi bukan karena tanpa sebab. Indikatornya mungkin jelas sedemikian sederhana. Khusus dalam judul disertasi ini, mengapa Syahrur layak dijadikan referensi primer, apakah karena rasionalitas dan begitu menantang idenya?

Atau mungkin karena memang empat karya Syahrur yang utama – al-Kitab wa al-Qur’an, Dirasah Islamiyah Mu’ashirah, al-Islam wa al-Iman, dan Nahw Ushul Jadidah – belum lolos uji dewan akademisi di bidangnya.

BACA JUGA: Terkait Disertasi Pra Nikah, DPR Minta Presiden Copot Rektor UIN Sunan Kalijaga

Resume sederhananya adalah – di balik mengehebat keviralannya – bahwa karya tersebut menggunakan landasan pemikiran tokoh yang lemah secara legitimasi akademis formal, untuk kemudian secara tersirat hendak menjustifikasi hukum yang sudah final dan disepakati jamak.

Bukan hanya melawan pakem tafsir jamak para ulama namun juga melawan arus kultural dalam masyarakat sendiri. Amat riskan dan menyangsikan. Apakah mungkin hal tersebut merupakan salah satu derivasi dari tesis “matinya kepakaran?”

Menjadikan Syahrur sebagai referensi babon pisau bedah rekonstruksi hukum yang asasi dan final – seks non-marital – untuk penelitian sekelas doktoral. Ah, ada-ada saja.

Tentu semua kembali kepada pembaca. Apakah karya tersebut memperkaya wacana dan diskursus keislaman kontemporer atau malah semakin menjerumuskan atas nama formula problem sosial. []