Oleh: Sri Bidadari Azzam

AWAL Januari yang lalu saat sulungku baru saja memulai sekolah di Kuala Lumpur (setelah perlahan-lahan menyelesaikan ragam urusan kepindahan keluarga kami), tampil sebuah kejutan dari Bang Azzam, sulungku.

Ia sesekali naik train sendirian pulang sekolah karena sudah hafal rute perjalanan dari sekolah ke rumah. Di siang itu setiba di rumah, Azzam melapor, “Alhamdulillah… Ummi, tadi isi dompetku, kukosongkan saja, ada nenek yang duduk mengemis di pinggiran lrt Setiawangsa, aduuuuh tiap hari abang gak tega lihat nenek itu khan…. Tadi abang pikir-pikir, duit abang gak usah jajan, mau kasih ke nenek itu saja….” Belum selesai Azzam bicara, alat penggorengan yang kupegang berjatuhan karena saking terkejutnya diri ini.

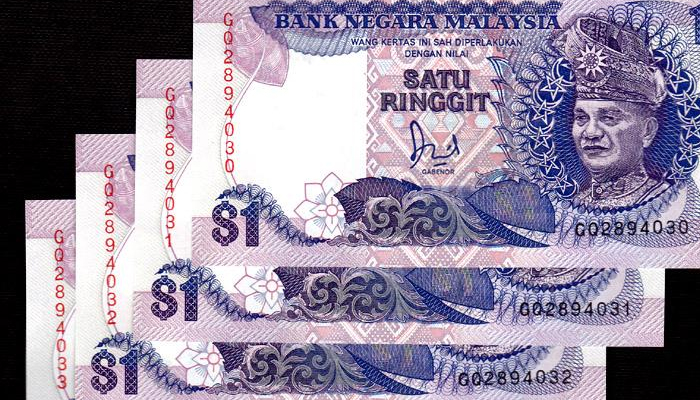

Astaghfirrulloh! “Memangnya berapa yang abang kasih ke nenek itu, nak?” kulihat justru koin-koin recehannya banyak sekali. “Cuma empat ringgit, mi…. tadi cuma sisa segitu duit abang….” Belum selesai dia bicara, kucari kursi untuk segera duduk, terasa sakit tenggorokan mendengarnya mengatakan ‘cuma’. Ya Allah…. Perlu beberapa detik untuk mengatur laju nafas ini, seraya memandangi anakku yang sholeh ini. Haaa?! Empat ringgit? Ngosongin dompet? Berputar kata-kata itu di kepalaku.

“Lho…. Ummi kok gitu? Gak senang yah kalau abang ngasih ke nenek itu?” Tanyanya pelan, kemudian meletakkan sepatu di rak. “Bukan, Azzam… Ya Allah, nak… Kamu kan punya roti, bagi saja rotimu kalau gitu… Kan uang jajan kamu buat beli makanan di sekolah, bukan buat ngasih orang lain…” Azzam gantian terkejut, tak menyangka atas ketidak-setujuanku, “Lhooo, ummi…. Kan kita dengar Ustadz bilang di tivi, di pengajian juga, harus banyak sedekah… Azzam kasihan sama nenek itu, mi….” kali ini dengan sedikit nada bersalah.

Kujelaskan kepadanya bahwa sedekah bukan hanya dengan uang, rasa kasihan pun harus pas tempatnya. “Azzam, kita ini di Malaysia…. Di negeri orang lain, kan abi bilang, kita jangan sembarangan memberi uang kepada pengemis, disini mengemis itu dilarang. Kalau ada petugas melihat Azzam ngasih uang, sedangkan sudah ada peraturannya gak boleh, Azzam bisa ditegur dan dipanggil petugas keamanan juga…. Waduh, ribet ntar urusannya…” Lagi pula nenek itu setiap hari memang duduk di lrt, sembari menunduk, mukanya ditutupi handuk, dan tangannya menyodorkan mangkok kepada setiap pejalan kaki yang melewatinya. Artinya, ‘pekerjaan rutinnya’ mengemis. Padahal masih banyak wanita yang jauh lebih tua darinya, yang memiliki semangat kuat untuk menjaga harga diri dengan bekerja keras menjadi pedagang sate, membantu membersihkan rumah part-time, menjadi pengantar-jemput anak sekolah, dan pekerjaan halal lainnya.

“Kita bisa dihukum juga, karena mendukung perbuatan yang melanggar hukum… Kan kalau pas ada petugas melihat, para pengemis ditangkap untuk dikasih pelatihan supaya bisa bekerja… Tapi mereka, termasuk nenek itu, kalau ada petugas, kabur… Lalu lanjut duduk mengemis lagi, naudzubillah…. Gak mau ada perubahan dong…” kulihat mata Azzam, tampak menimbang-nimbang kalimat penjelasanku. Dalam hati ini, “Haaa?! Empat Ringgit? Bisa buat kamu dan adekmu membeli minuman dua gelas… Atau buat beli nasi lemak, hehehehe.” Empat ringgit itu sekitar empat belas ribu rupiah kalau menghitung kurs saat ini. Saya tak menyangka bahwa sulungku sampai tidak jajan demi memikirkan pengemis di lrt ujung jalan itu. Kalaulah dia tahu, ayahnya sangat bahagia saat melihat sang anak makan dengan lahap atau meminum jus favoritnya, dibeli dengan jerih payah keringat sendiri.

Karena melihatku diam, Azzam berkata, “Jadi… salah yah mi? Yaaah, maaf mi…Abang Cuma pingin ikut sedekah aja…”

“Gak salah, bukan berarti Abang salah kok…Tadi kan abang lupa, bahwa disini gak boleh ngasih pengemis. Sudahlah, gak apa-apa, empat ringgit itu sudah rezeki buat si nenek. Lain kali, duit yang ummi kasih, kalau sisa, yah masukkan ke celengan yang buat abang beli buku. Setiap gajian abi, itu ada potongan zakat dan pajaknya buat ngasih mereka yang seperti nenek itu… Dan abang dikasih uang jajan, berarti sudah dipercaya bahwa bisa pintar mengelola uang jajan, pakai sesuai keperluan, kalau jam istirahat, kan minum di kantin… kalau ada keperluan mendadak, harus beli di koperasi, bisa gunakan uangnya…” Azzam mengangguk-angguk, raut wajahnya bagaikan seorang khalifah yang sedang memikirkan negeri yang dipimpin, membuatku tersenyum geli.

Sebenarnya, duhai ananda… Terlepas dari sebuah peraturan tegas supaya tak ada lagi pengemis di negara ini dan kita sebagai warga yang baik—taat peraturan, kepekaanmu membuatku kagum. Sudah beberapa kali kejadian seperti ini, membuktikan sebuah empati yang besar dari seorang anak, yang sejak balita memiliki perasaan halus sekali.

Seolah sejak kanak-kanak mulai mengerti makna ayat-Nya “Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipatgandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah maha luas (karunia-Nya) lagi maha mengetahui.” (QS.Al Baqarah:261)

Pernah suatu kali, teman-temanku akan pulang dari silaturrahim, Azzam kecil—berusia 5 tahun, memeriksa kulkas, mengambil beberapa kotak susu, membungkusnya dengan beberapa roti, “Ini buat anak budhe… ini buat anaknya tante…” ujarnya lincah sambil melirikku—seolah kode bahwa ia melakukan apa yang biasa kulakukan. Tak kusangka se-detail itu perhatiannya. Dan ternyata sikap seperti ini menular pula pada adik-adiknya, Alhamdulillah…

Duhai diri, anandaku telah mengajarkan secara langsung bahwa ‘sedekah’ memang jangan tanggung-tanggung, bahkan ia kosongkan dompetnya, sementara diriku masih menghitung-hitung ini dan itu. Kepekaannya terhadap saudara amat kuat, melebihi diri kita yang sudah dewasa. Pernah suatu hari, ia melihat berita tentang penindasan zionis, ia menyaksikan hingar-bingar yang terjadi pada masyarakat Palestine, Syria dan Egypt di berita televisi dan laman berita on-line, “Oh, kalau kita makan dan minum di restoran ini-itu… tandanya kita kasih sumbangan kepada tentara Israel… ogaaaah ah, kurang ajar tuh mereka nyakitin saudaraku!” gemas kalimatnya. Kata-kata spontan dari seorang anak muslim yang polos, peka dan berempati pada sesama. Masya Allah…

Kembali kepada topik siang jelang sore itu, “Ummi… ummi pikirin apa? Apa ummi marah sama Azzam, apa ummi sedih karena Azzam jadi hilangin empat ringgit itu?” ujarnya lagi.

Kupeluk dia sesaat, “Sudah… cepetan mandi, kan harus susun buku lagi…hehehe…” Bagaimana mungkin bisa marah, empat ringgit itu berbulir-bulir hikmah, duhai anakku. Bahkan di kala usiaku seperti dirimu, tidaklah sedemikian empati dan peka sepertimu. Ini barangkali salah satu efek ‘anak yang didekap seharian’ dalam ruangan kuliah, dalam masjid kampus, dan di tempat-tempat orang tuanya menuntut ilmu. Bahkan menginspirasi buat kita semua, insya Allah.

Wallohu a’lam… []

(@bidadari_azzam, barokalloh!)

*Penulis adalah ananda dari bapak H. Muhammad Holdoun Syamsuri TM Moorsid dan ibunda Hj. Sahla binti H. Majid, kelahiran Palembang 19 Juni 1983, blogger sejak 2007, mantan pelajar berprestasi Indonesia. Ia merupakan supporter setia suami saat bertugas menyelesaikan projek IT SAP di berbagai negara, pembimbing para muallaf dengan aktif sebagai koordinator muslimah di Islamic-Centre Krakow, Poland. Sarjana Ilmu Komunikasi, ibu tiga jagoan, sahabat pendidik dan pengamat TKI, peserta kelas Quran Hadits di Ampang Putra-KL. #PeduliKanker Saat ini aktif pula menjadi sukarelawan pengurusan jenazah muslimah.dll. Buku karyanya antara lain Catatan CintaNya di Krakow, Antologi “Indahnya Persahabatan” (2012), Sajak Mengeja Masa (Kumpulan Puisi)~2013. Silaturrahim di :Twitter ID : @bidadari_azzam, FB akun : Sry Bidadari Azzam Dua